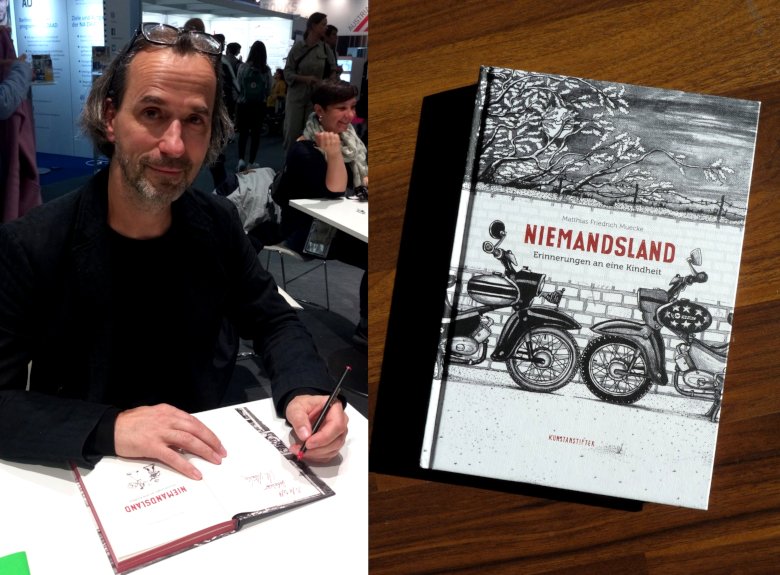

Matthias Muecke, der Autor und Gestalter von „Niemandsland“, hat sich mit seiner Frau von Leipzig aus auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse gemacht. Ich hatte das Vergnügen, die beiden dort zu treffen und ihn zu seinem Buch und zu seiner Arbeit zu befragen.

Ich finde, dass das Buch insgesamt sehr gelungen ist. Haben Sie bei der Gestaltung mitreden können?

Das war ein ganz wesentlicher Punkt, da hat mir der Verlag absolute Freiheit gelassen. Die fanden die Geschichte gut und die Zeichnungen interessant, das sollte ich gestalterisch zusammenbringen. Wir haben uns natürlich beraten darüber, aber das Gestaltungskonzept lag bei mir. Ich arbeite schon seit über dreißig Jahren mit einem Freund zusammen, der ist Grafikdesigner, und der macht das Konzept am Rechner. Ich bin der Zeichner mit der Hand und er ist der Nerd, der sich mit den Grafikprogrammen auskennt, die ja nicht ohne sind. Ein guter Typograph zu sein, ist schon etwas Besonderes, da zieh ich den Hut davor. Ich hatte schon sehr genaue Vorstellungen zu der Gestaltung.

Der Kunstanstifter Verlag ist ein sehr besonderer Verlag, da steht an erster Stelle das gut gestaltete Buch, da ist jedes Buch für sich ein kleines Kunstwerk. Es gibt kein festgelegtes Format, es geht von klein bis groß, Hochformat, Querformat, ganz interessante Bücher, die ich auch schon begonnen habe zu sammeln. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Verlag ausschließlich in Deutschland herstellen lässt. Es wird nicht im Ostblock für Lohndumping produziert. Die Druckereien und Buchbindereien werden genau auf das Buchprojekt zugeschnitten ausgesucht. Es wird mit Biofarben gedruckt und Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Da liegt die Messlatte ganz schön hoch. Ich staune immer wieder, wie das ein kleiner, unabhängiger Verlag hinbekommt. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben.

Sie sind ja nicht nur als Autor tätig. Womit beschäftigen Sie sich denn noch?

Bei Künstlern, ob das ein Schriftsteller, ein Buchgestalter oder ein bildender Künstler ist, gibt es nur eine ganz geringe Prozentzahl von Menschen, die von ihrer kreativen Arbeit leben können. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu finden und arbeite seit über zwanzig Jahren als Szenenbildner beim Film mit zwei, drei Projekten im Jahr. Damit spiele ich mir im Schnitt so sechs Monate Zeit frei, in der ich an meinen künstlerischen Projekten in meinem Atelier arbeiten kann. Der Beruf des Szenenbildners ist zwar künstlerisch artverwandt, vom praktischen Umsatz aber artfremd. Ich arbeite in einem Team von fünfzig Leuten oder mehr, mit denen ich unterschiedliche Sets für Filme mache. Das ist eine interessante Arbeit, die sehr arbeitsintensiv ist, aber es ist eine große Teamarbeit. Der Gegensatz dazu ist, wenn ich dann in meinem Atelier bin, denn da bin ich nur für mich und arbeite still vor mich hin. Da bekomme ich vielleicht ein Feedback meiner Frau, ansonsten bin ich da allein auf weiter Flur. Das ist der Gegensatz, der auch ganz schön ist. Einerseits sich in der Masse bewegen beim Filmprojekt, und dann aber wieder Einatmen, Ausatmen zu Hause im Atelier.

Ihr Buch trägt den Untertitel „Erinnerungen an eine Kindheit“. Das beschreibt sehr gut, um was es darin geht. Was war denn Ihre Intention für das Buch?

Ab einem bestimmten Alter fängt man an, über seine Kindheit nachzudenken. Es gibt Rückerinnerungen, vorrangig ausgelöst durch die eigenen Kinder, die irgendwann fragen, wie war es bei dir denn so? Erzähl mal! Das war bei mir der Auslöser. Wir haben uns auch sehr darüber amüsiert. Mein jüngster Sohn meinte irgendwann, die Geschichten wären so klasse, die sollte ich mal aufschreiben. Das habe ich dann gemacht. Dann hieß es, Papa, mach daraus ein Buch. So kam das über einen längeren Zeitraum zustande, insgesamt war dieses Zeitfenster fünf Jahre. Ich habe erst angefangen, diese einzelnen kleinen Geschichten aufzuschreiben, die dann miteinander verwoben und zu einer gesamten Geschichte verbunden. Erst dann habe ich angefangen, sie zu illustrieren. Wobei meine Frau gemeint hat, die sind schon so bildhaft, da bräuchte ich gar nichts zu zeichnen. Aber mir war das ein großes Bedürfnis. Ich wollte zwei Ebenen schaffen. Eine visuelle Ebene in Form von Bildern, die in den ostsozialisierten Menschen eine Rückerinnerung auslösen. Und wenn man dann den Text liest, tauchen noch andere Bilder auf. Ich habe in mehreren Gesprächen schon festgestellt, dass es zu den Westsozialisierten viele Parallelen gibt in den sechziger und siebziger Jahren, dass es gar nicht so anders war. Natürlich gab es andere Produkte und eine andere systemische Glocke über uns, aber das Spielverhalten der Kinder war ähnlich. Abenteuerspiele in Abrisshäusern beispielsweise, das gab es in Westberlin auch.

In der Retrospektive wird das Leben in der DDR oft trist und grau dargestellt. Das wirkt in Ihrem Buch ganz anders. Täuscht das?

Ich wehre mich immer gegen dieses Bild, dass in der DDR immer alles grau war. Das war in keinster Weise so. Ich erinnere mich da immer an den guten Film „Sonnenallee“. Da gibt es eine Szene, wo einer dem Bus hinterherrennt und „Hunger, Hunger!“ ruft. Das ist die beste Persiflage auf den Osten. Natürlich gab es ideologische Zwänge und man durfte nicht an den Rand des Gesetzes geraten, weil man da den Staat in voller Härte zu spüren bekam. Aber drei Viertel der Bevölkerung sind nie an diese Grenze geraten. Es war auch ein sehr warmes und intensives Zusammenleben. Im Vergleich mit der heutigen Zeit war es entspannter, weil nicht so ein hoher Informationsgehalt da war. Dadurch war die Bevölkerung auch nicht so verängstigt. Heutzutage wird man ja durch die Medien mit vielen Dingen konfrontiert, die es damals bestimmt auch schon gab. Aber der Informationsfluss war nicht so groß. Es war alles ein bisschen ruhiger und entschleunigter in der DDR. Dadurch konnte man sich seinen Bereich, seine Nische suchen, später in der Jugend seinen alternativen, jugendlichen Bereich. Es gab eher ein Nischendenken. Heutzutage spielt sich mehr draußen ab, das öffentliche Leben bekommt man mehr mit. Das ist mit ein wesentlicher Unterschied.

Sie sind durchaus angeeckt, wurden auch mal zum Rektor zitiert. War das eher disziplinarisch oder doch schon politisch?

Es ist ja das grundsätzliche Phänomen bei Kindern, auch wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dass sie immer Grenzen ausloten und auch überschreiten. Das war mir auch wichtig, das in dem Buch zu erzählen. Auch schon im Spielverhalten. Wenn man ein Abenteuer beginnt, dann ist das nicht durchgeplant. Man hat sich da einfach reingestürzt in die Situation und dann hat sich das ausgeweitet. Was dann letztendlich dabei herauskam, konnte auch verheerend sein. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Kellerbrand. Man hat ein abenteuerliches Spielverhalten, und daraus wird auf einmal eine Katastrophe, weil das Haus abbrennt, bzw. hätte abbrennen können. Das unterscheidet die Kinder von den Erwachsenen. Der erwachsene Mensch, gehen wir mal davon aus, hat einen gewissen Weitblick und kann vorausschauend Denken. Das Kind kommt damit nicht zurecht, wenn die Mutter sagt, in drei Monaten fahren wir in Urlaub, weil was sind drei Monate? Sie müsste sagen, wenn es wieder kalt wird, fahren wir in Urlaub. Da kann ein Kind sich etwas darunter vorstellen. Aber sich ein Zeitfenster vorzustellen ist zu abstrakt. Das ist ein wesentlicher Punkt im Spielverhalten. Dass man etwas beginnt und dann mal sieht, worauf das hinausläuft. Das machen wir ja heutzutage nicht mehr als Erwachsene. Als Erwachsener hat man immer schon das Ergebnis vor Augen und arbeitet darauf hin. Aber im künstlerischen Bereich gibt es das noch, dass man beginnt und nicht weiß, wo es hinführt. Aber das ist eine sehr kleine Schicht der Bevölkerung. Die meisten wissen schon genau, was sie machen.

Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass Sie die sozialistische Ideologie nicht sehr ernst nahmen damals. War das so?

Kinder haben ganz feine Antennen. So habe ich auch relativ schnell schon in der Pionierorganisation in der vierten, fünften Klasse in Ansätzen mitbekommen, wie das System funktioniert, das äußere System, das gesellschaftliche Leben. Dass es teilweise sehr aufgesetzt ist, sehr theoretisch. Als Kind hat man ja keinen Marx gelesen. Wenn man den als Erwachsenen liest, kann man das vom Ansatz her gut finden. Der Marxismus und Leninismus wurde dann noch vernetzt in der DDR. Das Ganze hatte so einen theoretischen Überbau, dass man das gar nicht praktisch umsetzen konnte in den Schulen. Da hat man auch als Kind erkannt, dass das teilweise ein ganz schönes Geschwafel ist. Teilweise war es grotesk, beispielsweise hängt wo eine Ahnengalerie der Parteispitze, wo überall schon Trauerflor dranhängt, weil das schon ein völlig veraltetes System war. Es gab auch sehr gute und sehr kluge Köpfe, auch im politischen und wirtschaftlichen Bereich. Die wurden aber immer nur bis zu einer bestimmten Stufe durchgelassen. Die sind nicht ins Politbüro und nicht ins ZK gekommen. Die wurden schon vorher ausgebremst. Das hat man als Kind dann irgendwann auch mitbekommen. Es gab die gesellschaftliche und die familiäre Ebene. In manchen Familien wurde über die Politik der DDR gesprochen, über die Zustände, über das System. Da hat man sich schnell daran gewöhnt, zwischen den Zeilen zu lesen und zu sprechen, was heute kaum noch jemand kann. Das war auch das Besondere in der Kultur und in der Kunst, dass zwischen den Zeilen etwas erzählt wurde, und das so perfekt und feinsinnig, dass das der Staatsapparat nicht mitbekommen hat. Das war eine große Aufgabe, ob es am Theater war oder in der Literatur, dass da Sachen erzählt wurden, die man zwei-, dreideutig bewerten konnte. Kinder mit einem feinen Gespür haben das relativ schnell mitbekommen. Ich hatte auch vom Gefühl her recht schnell gewusst, was falsch und was richtig war.

In Ihren Zeichnungen sind viele Details wie bspw. Bilder an den Wänden oder Markenprodukte enthalten. Haben Sie das alles im Gedächtnis oder hatten Sie dafür Vorlagen?

Als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, waren nur Bruchstücke da. Je mehr man sich mit einer Sache auseinandersetzt, umso mehr rückt einem wieder vor das innere Auge. Natürlich habe ich dann auch noch angefangen, zu recherchieren. Dadurch, dass ich beim Film arbeite, konnte ich zu verschiedenen Fundies gefahren und habe mir einiges ausgeliehen. Das habe ich dann zuhause abgezeichnet und habe daraus meine Interieurs gebaut. Mir fehlt die autistische Begabung, um das komplett aus dem Gedächtnis zu zeichnen. Einige Dinge wusste ich, andere musste ich mir als Modell besorgen, um sie abzuzeichnen.

“Niemandsland” von Matthias Friedrich Muecke

Sind Sie selbst ein passionierter Leser? Welche Autoren, welche Genres lesen Sie am liebsten?

Ja, ich lese gerne. Eins meiner letzten beiden Bücher war von Juli Zeh „Neujahr“. Juli Zeh schätze ich sehr. Für mich ist sie die Meisterin der Dramaturgie, also wie man etwas zusammenbaut. „Neujahr“ ist ein recht kleines Büchlein, „Unterleuten“ davor war ja wesentlich umfangreicher. Es ist eine kleine, feine Geschichte. Da gibt es auch eine Rückerinnerung des Ich-Erzählers in die Kindheit. Es hat mich sehr beeindruckt, wie sie es hinbekommt, auf einmal in einen ganz anderen Sprachrhythmus zu wechseln, in einen Kindermund, mit dem sie die Rückblende dieses Mannes erzählt. Mein letztes Buch war „Deutsches Haus“ von Annette Hess. Das habe ich schon deshalb mit großem Interesse gelesen, weil sie eigentlich Drehbuchautorin ist. Nicht jede Drehbuchautorin oder jeder Drehbuchautor kann auch einen Roman schreiben. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ich war trotzdem sehr beeindruckt, weil erst mal rein geschichtlich gesehen die Frankfurter Naziprozesse für mich sehr interessant waren. Und das aus der Sicht einer völlig unbeteiligten Übersetzerin erzählt, das fand ich vom Aufbau her sehr interessant. Ihr wurde ja vorgeworfen, dass es zum Schluss ein bisschen mainstreamig wird, aber über so etwas kann ich hinweg schauen, wenn es ein interessanter Stoff ist. Und der ist ja geschichtlich fundiert, sie hat lange im Fritz-Bauer-Archiv recherchiert. Man merkt dem Buch an, dass sie Drehbuchautorin ist, weil es auf den Plot hingearbeitet ist, aber das steht ihr ja zu. Das waren meine letzten beiden Bücher. Ich lese viel Belletristik, auch Biographien. Und ich sammle schöne Bücher, wie zum Beispiel „Heimat“ von Nora Krug, das jetzt gerade in aller Munde ist. Es ist ein Sachbuch, aber kein klassisches, sondern eher ein Bilderroman. Das passt vielleicht auch ein bisschen zu meinem Stoff. Ich habe ja keine Autobiographie geschrieben, sondern eine Rückerinnerung an meine Kindheit mit biographischen Bezügen geschrieben. Also nicht alles, was da steht, ist einhundert Prozent real. Wenn man sich zurückerinnert, vermischen sich manchmal Dinge. Erinnerungen sind Bausteine aus Erlebtem, aus Gehörtem, und teilweise auch durch die Jahre und Jahrzehnte anders Wahrgenommenen. Eine Geschichte, die ich vor zwanzig Jahren erzählt habe, erzähle ich heute anders. Man hat ja auch das Recht, Geschichten pointiert zu erzählen. Aber ob das dann damals eins zu eins so wahr, das wage ich in Zweifel zu stellen.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Haben Sie schon Ideen für weitere Buchprojekte?

Ideen habe ich ganz viele. Es gibt auch schon ein fertiges Manuskript. Das ist über meine Jugend im Prenzlauer Berg. Ich verlasse ja mit den letzten Sätzen in „Niemandsland“ den Bezirk Pankow und fahre mit der S-Bahn zum Prenzlauer Berg. An dem Punkt setzt die neue Geschichte an und erzählt von meiner Jugend dort Anfang der achtziger Jahre, auch noch zu Zeiten des Kalten Krieges und der Eroberung der Subkultur. Das habe ich schon fertig geschrieben, habe damit aber noch ein Stück Arbeit vor mir.

Vielen Dank an Matthias Muecke für das sehr nette und informative Gespräch hier in Frankfurt, und viel Erfolg für die weiteren Projekte.

- Mehr von Matthias Muecke gibt es auf seiner Homepage: www.matthiasmuecke.de

- Zur Rezension von “Niemandsland” geht es hier

1 comment

interessanter artikel, danke…